糖尿病と診断されたら眼科を受診

糖尿病と深い関係がある目の病「糖尿病網膜症」をご存じだろうか。知らないうちに進行することもあるというこの病気の早期発見と継続的治療の重要性について、葛西駅前たなか眼科の田中宏樹院長に話を聞いた。

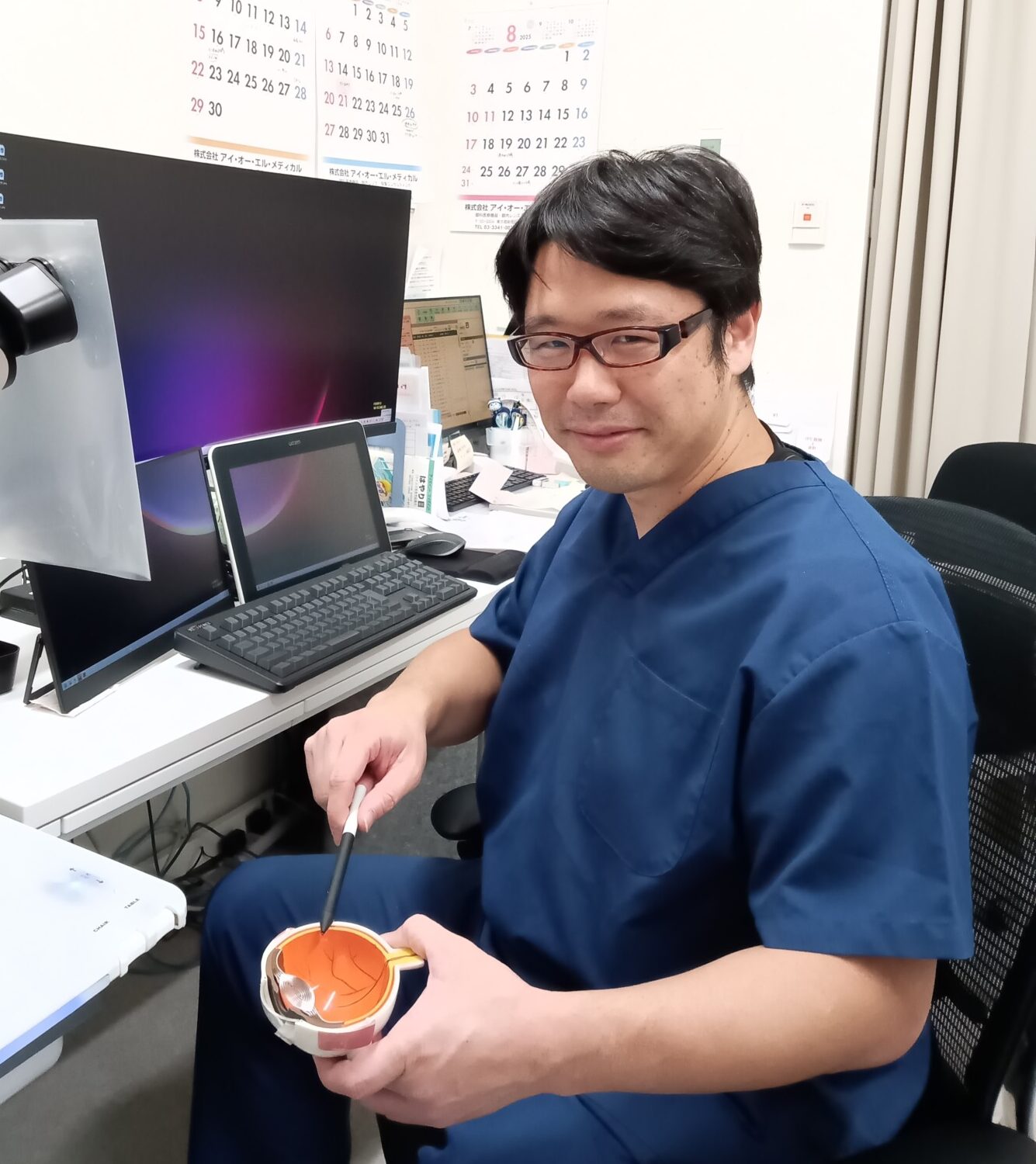

葛西駅前たなか眼科 田中宏樹院長

糖尿病網膜症とは

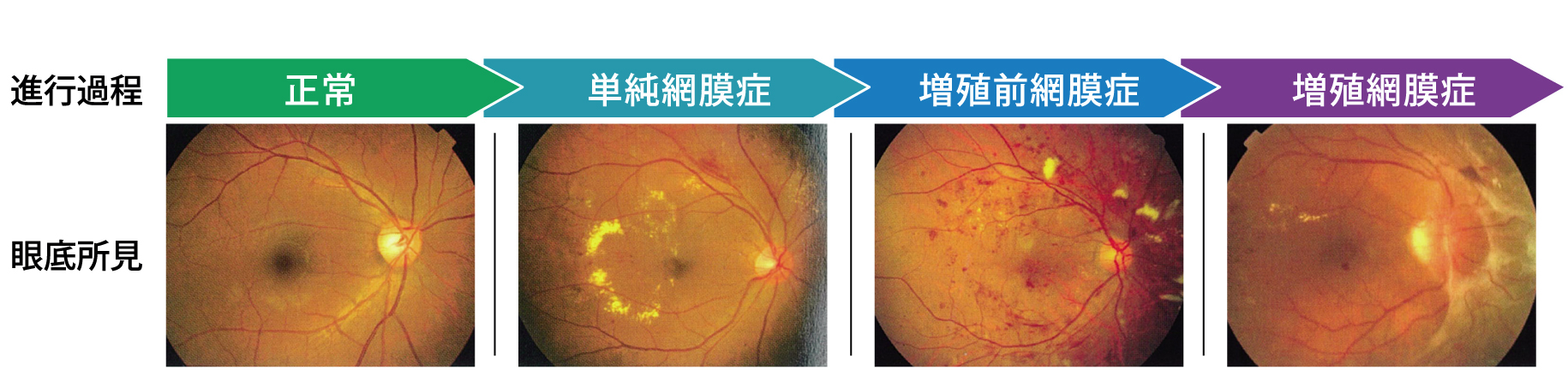

糖尿病網膜症は、糖尿病によって目の奥の網膜に張りめぐらされた血管が障害される病気である。初期のうちは、見え方に異常を感じないまま進行していくのが特徴だ。進行すると、視界がかすんだり、線がゆがんで見えたり、虫が飛んでいるように見えたりする。

症状は、①毛細血管の障害が始まる「単純網膜症」、②血管の詰まりや酸素不足が生じる「増殖前網膜症」、③新しい異常な血管が発生し、硝子体出血や網膜剥離を起こす「増殖網膜症」へと3段階で進行する。糖尿病と診断された時点で、目の異常がなくても早めに眼科を受診し、進行の有無を確認することが大切だ。

進行度に応じた治療と血糖コントロールが重要

糖尿病網膜症の診断には、まず瞳孔を広げて眼底の血管や網膜の状態を詳しく観察する眼底検査が行われる。近年、造影剤を使用せずに網膜血管の血流を三次元的に解析できる「OCTA(光干渉断層血管撮影)」が登場し、これにより、患者の負担が少なく、微細な変化も早期に把握できるようになった。たなか眼科でもこの最先端技術を導入している。

治療は進行段階によって異なる。単純網膜症では経過観察を行い、血糖コントロールを続けることが基本。増殖前網膜症では、レーザー光凝固術や薬物注射が選択される。前者はレーザーにより新生血管の発生を防ぎ、すでにできた血管を退縮させるもので、点眼麻酔で外来でも実施できる。薬物注射は黄斑部のむくみを抑えたり、新生血管を縮小させたりするもので、効果が一定期間続くが、再発時には再投与が必要となる。そして最も重症の増殖網膜症では、硝子体出血や網膜剥離を治すために硝子体手術を行う。

糖尿病と診断されたら眼科も受診してほしい

「いずれの治療も、血糖値の改善が大前提。血糖値が安定しなければ、どの治療を行っても効果が十分に得られません」と田中院長。

糖尿病網膜症が見つかるきっかけは大きく2つ。1つは、健康診断で血糖値の異常や眼底の異常を指摘され受診した場合、もう1つは内科で糖尿病と診断され眼科受診を勧められて検査を受けた結果、判明したというケース。

一方で、自営業などで定期的な健診を受けない人は、発見が遅れやすい傾向があるという。「糖尿病と診断されたら、目の症状がなくても眼科の受診をおすすめします。自覚症状がない段階での診察こそ視力を守る第一歩です」と田中院長は力を込める。

■「糖尿病眼手帳」

眼科と内科が共有して患者を支える「糖尿病眼手帳」。眼の検査結果や治療内容を記録し、内科診療にも生かすことで、合併症の早期発見と適切な治療につなげる。患者自身の理解促進にも役立つ。