映画でやさしく認知症を知る

7月13日(日)、浦安市文化会館で『浦安市において若年性認知症を共に考えるシンポジウム』が開催された(主催/社会福祉法人東京栄和会 うらやす和楽苑、共催/浦安市)。市内外から約300人が来場した。

■第1部 『オレンジ・ランプ』上映

同シンポジウムは2部構成で行われ、第1部は、39歳で若年性認知症と診断された実在の人物をモデルに製作された映画『オレンジ・ランプ』を上映。トップセールスマンとして活躍していた主人公が、顧客の顔を思い出せない、約束を忘れる、自宅までの道を思い出せない…といったさまざまな認知機能障害に見舞われ、将来を悲観する。しかし、家族や友人、同僚など、取り巻く人々に支えられ、生きる希望を取り戻していく物語だ。ていねいな取材を経て作られているため、なかなか知り得ない認知症当事者の視点を知ることができる。

市内で民生委員を務める女性は、「認知症だからといって何もできないと周囲が決めつけるのではなく、本人が助けを求めたときに手を差し伸べればいいのだということがよくわかりました」と感想を語った。また、市内で働く20代の男性は、「家族との温かいやり取りに、涙してしまいました」と作品が持つメッセージ性に心奪われた様子。

Ⓒ2022「オレンジ・ランプ」製作委員会

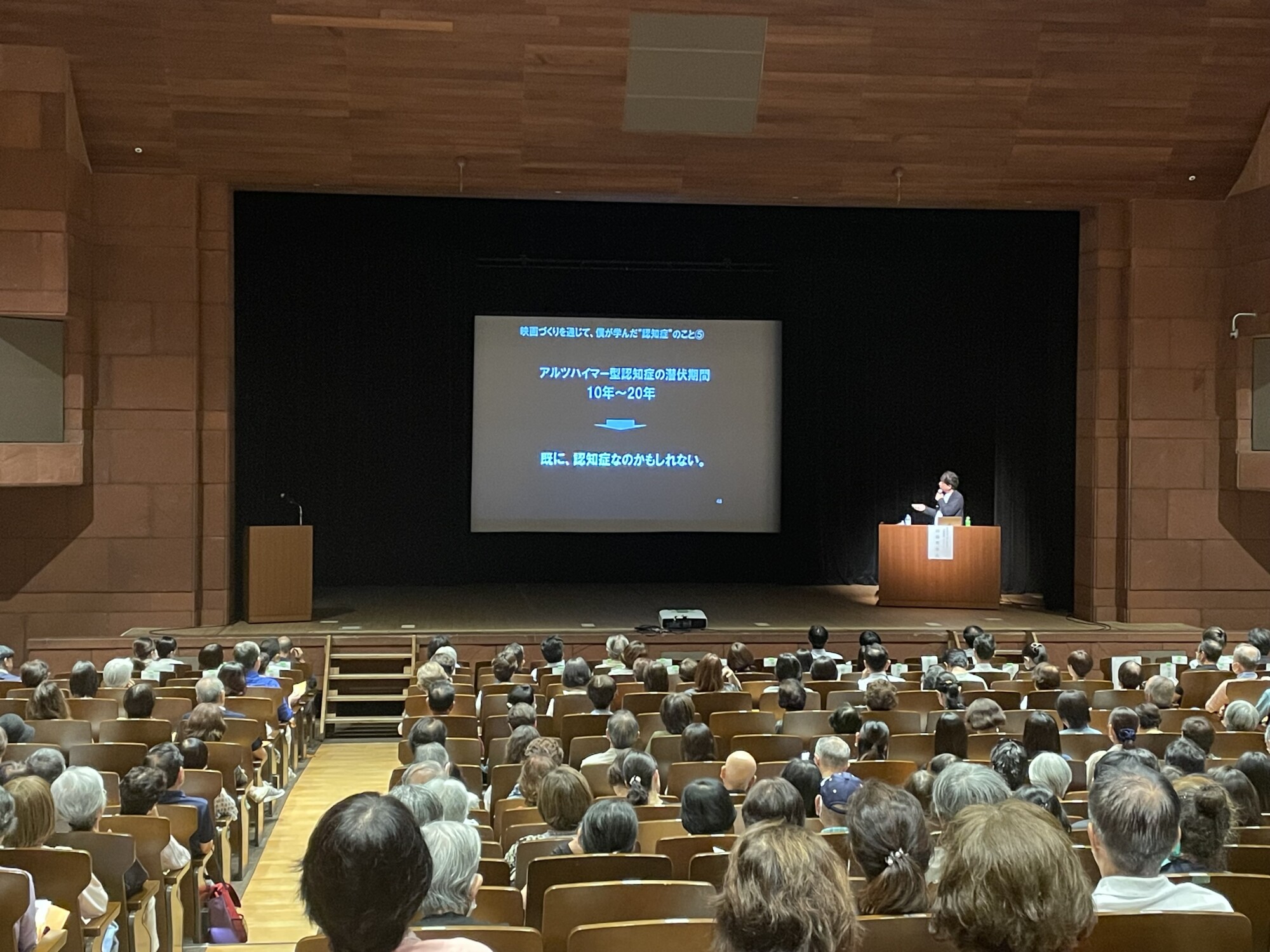

■第2部 山国秀幸さんの講演

映画プロデューサー・原作者の山国秀幸さん(市内在住)による講演が行われた。『オレンジ・ランプ』には、認知症当事者同士が交流する「本人ミーティング」が登場する。当事者にとって本音や悩みを共有し合う、心の支えとなる場だ。浦安市でも、月に1回ほど本人ミーティングが開催されており、山国さんはそこへ取材を兼ねて足を運んだという。

山国さんは同作以前にも、介護や認知症などの社会課題をテーマにした作品を数多く手掛けている。高齢化が進み、認知症になる人の割合が増えることが予測される中、今必要なのは「新しい認知症観を持つこと」と話す。当事者やその家族は「恥ずかしい」「隠したい」という想いを捨て、一歩を踏み出して地域に助けを求める。それを受け止める地域は、正しく認知症を知り、「かわいそう」「怖い」といった偏見を捨てて、認知症の人が暮らしやすい環境づくりをする。「自分自身が認知症になったとき、どう生きたいか」を考えて行動することが大切だと訴えた。

映画の上映に先立って登壇した内田悦嗣浦安市長によると、10~15年後には市民の10人に1人が認知症もしくは認知症の疑いがあると予測されるという。市では2022年に「浦安市認知症とともに生きる基本条例」を制定し、認知症になっても暮らしやすいまちづくりを進めており、同シンポジウムのように、市民が認知症への理解を深める機会を設けることも重要だと考えている。市は、山国さんの事務所と契約し、来年3月まで上映会を開きたい市民には『オレンジ・ランプ』(DVD)を高齢者包括支援課窓口で無料で貸し出している。映画であれば、肩ひじ張らずに認知症について知ることができるはず。仲間を集めて上映会から始めてみては。

◇

次回のシンポジウムは来年3月22日(日)に開催予定。